Questo componimento rappresenta uno dei momenti più intensi della poetica leopardiana. Il testo condensa in soli 16 versi una straordinaria profondità filosofica sul valore della memoria e sul paradosso del piacere che può derivare anche dal ricordo doloroso. La poesia si sviluppa come un monologo rivolto alla luna, in cui Leopardi confronta la sua situazione presente con quella di un anno prima, constatando come il suo dolore sia rimasto immutato ma trovando conforto in questa consapevolezza. Il poeta elabora così il concetto del “piacere del ricordo”, anticipando riflessioni psicologiche di sorprendente modernità che svilupperà più ampiamente nello Zibaldone.

Indice:

- Alla Luna: introduzione all’opera di Leopardi

- Alla Luna: il testo della poesia di Leopardi

- Parafrasi di Alla Luna di Leopardi

- Alla Luna di Leopardi: analisi tematica

- Struttura metrica e stilistica di Alla Luna

- L’approfondimento filosofico: il pessimismo leopardiano

- Confronto tra Alla Luna e altri idilli

- Fortuna critica di Alla Luna di Leopardi

- Alla Luna di Leopardi: materiale didattico integrativo

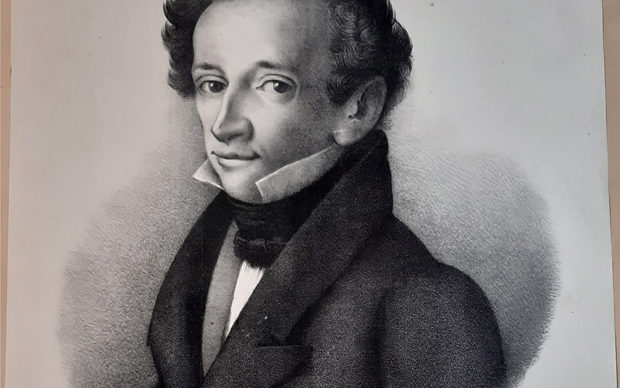

Alla Luna: introduzione all’opera di Leopardi

| Autore | Giacomo Leopardi |

| Data di composizione | 1819-1820 |

| Pubblicazione | Prima nel 1826 nella raccolta “Versi” con il titolo “La ricordanza”, poi nel 1831 nei “Canti” con il titolo definitivo “Alla luna” |

| Genere letterario | Idillio |

| Raccolta | Piccoli idilli |

| Struttura metrica | 16 endecasillabi sciolti |

| Temi principali | Memoria, tempo, dolore esistenziale, rapporto uomo-natura, consolazione attraverso il ricordo |

| Figure retoriche | Apostrofe, personificazione, antitesi, enjambement, metafore temporali |

| Contesto biografico | Composta a Recanati, durante il periodo di isolamento e riflessione del giovane Leopardi |

| Evoluzione poetica | Segna il passaggio dalle canzoni civili alla poesia più intima e riflessiva |

| Citazione emblematica | “Oh come grato occorre/Nel tempo giovanil, quando ancor lungo/La speme e breve ha la memoria il corso,/Il rimembrar delle passate cose” |

| Significato simbolico | La luna rappresenta un interlocutore silenzioso delle inquietudini umane, testimone immutabile del passare del tempo |

Alla Luna: il testo della poesia di Leopardi

Oh graziosa luna, io mi rammento

che, or volge l’anno sovra questo colle

io venia pien d’angoscia a ritirarmi:

E tu pendevi allor su quella selva

Siccome or fai, che tutta la rischiari.

Ma nebuloso e tremulo dal pianto

che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci

il tuo volto apparia, che travagliosa

era mia vita: ed è, ‘ne cangia stili

o mia diletta luna. E pur mi giova

la ricordanza e il noverar l’etate

del mio dolore. Oh come grato occorre

nel tempo giovanil quando ancor lungo

la speme e breve ha la memoria il corso,

il rimembrar delle passate cose,

ancor del triste, che l’affanno duri!

Parafrasi di Alla Luna di Leopardi

Oh leggiadra luna, io mi ricordo

che, si compie adesso un anno, sopra questo colle

da quando venivo pieno d’angoscia a contemplarti:

E tu stavi allora su quella selva

Come fai ora, che tutta la rischiari

Ma ai miei occhi il tuo volto appariva

velato, offuscato e tremulo a causa delle lacrime

che mi bagnavano gli occhi,

perché la mia vita era travagliata, piena di tormenti e continua ad esserlo né cambia stile

o mia diletta luna. E tuttavia mi procura piacere

il ricordo, e il richiamare alla memoria il tempo

del mio dolore. Oh com’è gradito

negli anni della giovinezza, quando la speranza ha dinanzi a sé una lunga serie di anni

e invece breve è il passato da ricordare,

ricordare gli eventi passati,

sebbene (il ricordo) sia doloroso, e le sofferenze durino ancora e ci facciano soffrire.

Glossario essenziale

- rimirarti: contemplarti con intensità

- pendevi: eri sospesa

- ciglio: ciglia (per metonimia, occhi)

- luci: occhi

- travagliosa: tormentata, afflitta

- giova: dà piacere, giova

- noverar l’etate: contare il tempo, calcolare la durata

- occorre: accade, si presenta

- speme: speranza

Alla Luna di Leopardi: analisi tematica

La memoria consolatrice

Il tema centrale di “Alla luna” è la capacità della memoria di trasformare il dolore in un’esperienza quasi piacevole. Leopardi esplora quello che lui stesso definirà nello Zibaldone come “piacere negativo”: un meccanismo psicologico attraverso cui il ricordo rielabora la sofferenza passata, attenuandola. Nei versi “E pur mi giova / La ricordanza, e il noverar l’etate / Del mio dolore”, il poeta afferma paradossalmente che ripercorrere mentalmente le proprie pene genera una forma di appagamento.

Questa dialettica tra passato e presente è sottolineata dal parallelismo tra la condizione attuale e quella di un anno prima: la luna illumina la stessa selva, ma è lo sguardo del poeta, ora asciutto, che permette una contemplazione più lucida. La memoria diventa così uno strumento per misurare il proprio dolore (“noverar l’etate”) e, misurandolo, comprenderlo e in parte trascenderlo.

Il tempo ciclico vs lineare

Il simbolismo lunare introduce una riflessione profonda sulla temporalità. La luna rappresenta l’eternità ciclica della natura: “E tu pendevi allor su quella selva / Siccome or fai”. L’astro ritorna immutato a contemplare lo stesso scenario, mentre l’uomo è vincolato alla linearità temporale della propria esistenza.

Questa contrapposizione si manifesta anche nell’immobilità della condizione esistenziale del poeta (“travagliosa / Era mia vita: ed è, né cangia stile”) rispetto alla ciclicità naturale. La luna diventa così testimone di un tempo che per la natura è ritorno perpetuo, mentre per l’uomo è irreversibile scorrere verso la morte.

La teoria del piacere

Leopardi elabora nei versi finali una vera teoria psicologica sul rapporto tra piacere e ricordo: “Oh come grato occorre / Nel tempo giovanil, quando ancor lungo / La speme e breve ha la memoria il corso, / Il rimembrar delle passate cose, / Ancor che triste, e che l’affanno duri!”

L’intuizione fondamentale è che la giovinezza rappresenti uno spazio temporale privilegiato per questa esperienza, poiché in essa la speranza ha ancora un lungo cammino mentre la memoria è breve. La potenza evocativa del ricordo è quindi inversamente proporzionale alla sua estensione temporale: proprio perché limitati, i ricordi giovanili acquisiscono una densità emotiva superiore, capace di trasformare persino la sofferenza in un’esperienza esteticamente appagante.

Struttura metrica e stilistica di Alla Luna

La scelta formale del componimento riflette l’intima riflessione del poeta, optando per una struttura flessibile che accompagni il flusso del pensiero senza vincoli rigidi. I 16 endecasillabi sciolti rappresentano la forma ideale per questa meditazione, garantendo una libertà espressiva che simula il naturale fluire della conversazione con l’astro notturno.

L’assenza di rime e schemi fissi permette a Leopardi di costruire un discorso poetico dove il ritmo segue l’emotività, alternando momenti di maggiore fluidità ad altri di concentrazione espressiva. Particolarmente significativo è l’uso sistematico dell’enjambement, che crea sospensioni cariche di tensione emotiva:

- Versi 1-2: “io mi rammento / Che, or volge l’anno” (separazione tra soggetto e complemento)

- Versi 6-7: “dal pianto / Che mi sorgea sul ciglio” (enfasi sul dolore)

- Versi 8-9: “che travagliosa / Era mia vita” (isolamento dell’attributo esistenziale)

- Versi 13-14: “quando ancor lungo / La speme e breve ha la memoria il corso” (divisione dell’antitesi)

Questi enjambement non sono meri artifici tecnici, ma strumenti che riproducono il ritmo sincopato della riflessione, creando pause significative che invitano il lettore a soffermarsi sui concetti chiave.

Quanto alle figure retoriche, il componimento si apre con una potente apostrofe (“O graziosa luna”), stabilendo immediatamente la luna come interlocutrice privilegiata. La personificazione dell’astro prosegue con l’appellativo affettivo “mia diletta luna” (v.10), sottolineando il rapporto intimo tra poeta e natura.

Di particolare efficacia è l’antitesi nei versi 13-14, dove Leopardi contrappone la lunghezza della speranza alla brevità della memoria nella giovinezza: “quando ancor lungo / La speme e breve ha la memoria il corso”. Questa figura, disposta in chiasmo, condensa l’essenza del paradosso esistenziale giovanile: avere davanti un futuro che appare infinito ma alle spalle un passato ancora esiguo.

Arricchiscono il tessuto retorico diverse metafore temporali, come “noverar l’etate / Del mio dolore” (vv.11-12), che trasformano l’esperienza emotiva in grandezza misurabile, quasi matematica, anticipando l’approccio analitico al sentimento che caratterizzerà la poetica matura leopardiana.

L’approfondimento filosofico: il pessimismo leopardiano

Il componimento “Alla luna” segna un momento cruciale nell’evoluzione del pensiero leopardiano, collocandosi in una fase transitoria tra il pessimismo storico e il futuro pessimismo cosmico. In questa lirica, Leopardi non condanna ancora la natura come entità indifferente o matrigna, ma la vede come testimone silenziosa della condizione umana.

Nello Zibaldone di pensieri, Leopardi sviluppa gradualmente la sua visione esistenziale. Durante la composizione degli idilli (1819-1821), predomina l’idea che l’infelicità umana derivi principalmente dalle circostanze storiche e sociali: l’allontanamento dallo stato di natura originario avrebbe creato il malessere moderno. La luna qui rappresenta ancora una natura potenzialmente benigna, capace di offrire consolazione attraverso la sua eterna presenza.

L’elemento più significativo è il paradosso del piacere negativo che emerge nei versi finali: “Oh come grato occorre […] il rimembrar delle passate cose, ancor che triste“. Questa riflessione anticipa la teoria zibaldonica secondo cui anche il dolore, se contemplato a distanza temporale, può generare una forma di piacere attraverso il meccanismo del ricordo.

Confrontando “Alla luna” con il successivo “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (1830), emergono differenze sostanziali: nel primo, l’interlocutrice celeste conserva un carattere benevolo; nel secondo, diventa simbolo dell’indifferenza cosmica verso le sofferenze umane. La domanda “Che fai tu, luna, in ciel?” segna l’approdo a una visione più radicale, dove la natura appare impassibile davanti al destino umano.

Questa evoluzione rispecchia il passaggio definitivo al pessimismo cosmico, in cui l’infelicità è considerata parte intrinseca dell’esistenza universale, non più soltanto condizione storica rimediabile. “Alla luna” rappresenta dunque un laboratorio filosofico dove Leopardi sperimenta i primi germi di quella visione tragica che caratterizzerà la sua maturità poetica.

Confronto tra Alla Luna e altri idilli

“Alla luna” si inserisce nella serie dei “Piccoli idilli” leopardiani, componimenti che rappresentano un momento cruciale nella produzione poetica dell’autore. Confrontando questo testo con gli altri idilli, emergono somiglianze strutturali e tematiche significative, ma anche importanti differenziazioni stilistiche.

Nella tabella seguente sono sintetizzate le principali caratteristiche comparative:

| Idillio | Anno | Temi principali | Caratteristiche distintive |

|---|---|---|---|

| Alla luna | 1819 | Memoria, ciclicità del tempo | Dialogo diretto con elemento naturale |

| L’infinito | 1819 | Immaginazione, vago e indefinito | Esperienza soggettiva senza interlocutore esterno |

| La sera del dì di festa | 1820 | Contrasto festa/solitudine | Dimensione urbana e sociale più marcata |

| La vita solitaria | 1821 | Natura come rifugio | Struttura più articolata e complessa |

Mentre “L’infinito” esplora la potenza dell’immaginazione attraverso un’esperienza solitaria e interiore, “Alla luna” stabilisce un dialogo con l’elemento naturale. Se “La sera del dì di festa” sviluppa il tema dell’esclusione sociale, “La vita solitaria” approfondisce il rapporto con la natura come consolazione. In tutti questi componimenti ritroviamo però il nucleo fondamentale della poetica leopardiana: la natura come specchio dell’interiorità e la memoria come strumento di elaborazione esistenziale.

Fortuna critica di Alla Luna di Leopardi

La critica letteraria ha interpretato “Alla luna” attraverso molteplici prospettive analitiche nel corso dei secoli. Francesco De Sanctis, primo grande interprete ottocentesco di Leopardi, ne esaltò l’armonia formale e la musicalità intrinseca, riconoscendo come il componimento realizzi una perfetta fusione tra emozione e riflessione filosofica. Nel Novecento, Walter Binni ha individuato nel testo un esempio paradigmatico della “poetica del vago e dell’indefinito”, evidenziando come la luna divenga catalizzatrice di stati d’animo indefiniti e suggestioni evocative.

Luigi Blasucci ha approfondito la centralità del tema mnemonico, analizzando il meccanismo psicologico della memoria consolatrice come anticipazione delle più mature riflessioni zibaldoniane. La critica contemporanea ha ulteriormente arricchito l’interpretazione attraverso approcci interdisciplinari: dagli studi psicoanalitici sul trauma come impulso creativo (Bàrberi Squarotti) all’analisi antropologica del simbolismo lunare (Meletinskij).

Particolarmente feconda è stata l’interpretazione di Antonio Prete, che ha esplorato la dimensione del “colloquio cosmico” inaugurata da Leopardi, individuando nell’idillio l’origine di una nuova modalità dialogica con la natura che influenzerà profondamente la poesia europea successiva, da Baudelaire a Montale.

Alla Luna di Leopardi: materiale didattico integrativo

Tabella riassuntiva delle figure retoriche

| Figura retorica | Versi | Funzione nel testo |

|---|---|---|

| Apostrofe | vv.1, 10 | Stabilisce un dialogo diretto con la luna (“O graziosa luna”, “O mia diletta luna”) |

| Personificazione | vv.1-5 | Trasforma la luna in un’entità capace di osservare e illuminare |

| Enjambement | vv.1-2, 6-7, 13-14 | Crea continuità del pensiero e fluidità meditativa |

| Metafora | vv.11-12 | “Noverar l’etate del mio dolore” trasforma la sofferenza in dimensione misurabile |

| Chiasmo | vv.13-14 | “Lungo la speme e breve ha la memoria il corso” crea simmetria invertita |

| Antitesi | vv.8-9, 13-14 | Contrappone permanenza del dolore e mutevolezza della percezione |

| Ossimoro | vv.12-16 | “Grato occorre… il rimembrar… ancor che triste” unisce piacere e dolore |

| Sinestesia | vv.6-7 | “Nebuloso e tremulo dal pianto” fonde sensazione visiva ed emotiva |

Cronologia comparata

| Anno | Evento biografico | Opera correlata | Contesto storico |

|---|---|---|---|

| 1819 | Composizione dei primi idilli | “Alla luna” (inizialmente “La ricordanza”) | Periodo della Restaurazione post-napoleonica |

| 1821 | Tentativi falliti di lasciare Recanati | Completamento dei “Piccoli idilli” | Moti rivoluzionari in Piemonte e Lombardia |

| 1826 | Prima pubblicazione nella raccolta “Versi” | “La ricordanza” (titolo originale) | Diffusione del romanticismo in Italia |

| 1831 | Edizione definitiva dei “Canti” | “Alla luna” (titolo definitivo) | Insurrezioni negli Stati Pontifici |

| 1836 | Aggravamento delle condizioni di salute | Riletture e rivisitazioni dell’opera | Epidemia di colera in Italia |

Approccio interdisciplinare

L’analisi di “Alla luna” può essere arricchita attraverso diverse prospettive disciplinari:

Astronomia: La luna ha rappresentato per millenni un punto di riferimento temporale e simbolico. Le fasi lunari, con il loro ciclo di 28 giorni, hanno scandito i calendari antichi e influenzato numerose culture. In Leopardi, la permanenza della luna contrasta con la precarietà umana, creando un parallelismo tra macrocosmo celeste e microcosmo emotivo.

Psicologia: Il meccanismo della memoria evocato nella poesia anticipa le teorie freudiane sulla sublimazione. Il “piacere del ricordo doloroso” rappresenta un processo di rielaborazione psichica che trasforma l’esperienza traumatica in esperienza estetica. La psicologia contemporanea riconosce in questo fenomeno un meccanismo di resilienza emotiva.

Filosofia: La riflessione sul tempo di Leopardi dialoga con la tradizione filosofica da Aristotele a Kant. La distinzione tra tempo ciclico naturale e tempo lineare umano emerge come dicotomia esistenziale fondamentale. La luna diventa così simbolo di un’alterità ontologica che osserva impassibile il dramma umano, anticipando temi dell’esistenzialismo novecentesco.