A sé stesso rappresenta il culmine più drammatico del pessimismo leopardiano, un momento di svolta decisivo nella produzione del poeta recanatese. Questo intenso monologo interiore segna l’addio definitivo a qualsiasi forma di illusione o speranza. Il componimento nasce in un periodo particolarmente doloroso della vita di Leopardi, segnato dalla delusione amorosa per Fanny Targioni Tozzetti (la “Aspasia” della sua poesia) che si trasforma da esperienza biografica a riflessione universale sulla condizione umana.

Indice:

- A sé stesso di Leopardi: il contesto storico-biografico

- A sé stesso di Leopardi: testo originale con parafrasi affiancata

- Analisi Strutturale e Retorica di A sé stesso

- A sé stesso di Leopardi: le tematiche fondamentali

- Confronto con Altre Opere Leopardiane

- A sé stesso di Leopardi: fortuna critica e influenza nella cultura

- A sé stesso: glossario leopardiano ed esempi

A sé stesso di Leopardi: il contesto storico-biografico

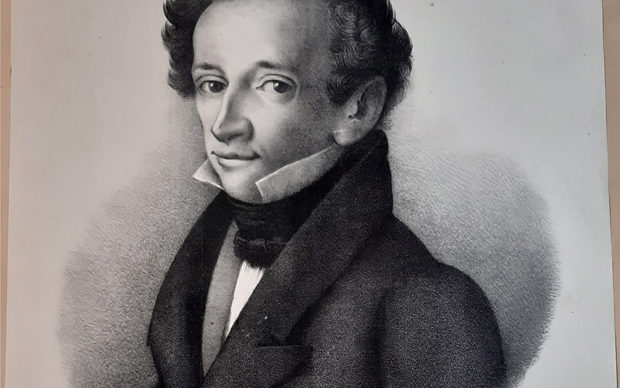

La Crisi del 1833

“A sé stesso” nasce in un momento particolarmente doloroso della vita di Leopardi. Il componimento venne scritto a Firenze tra maggio e giugno del 1833, periodo segnato dalla profonda delusione amorosa per Fanny Targioni Tozzetti, la “Aspasia” dei suoi versi. Questo rifiuto amoroso, lungi dall’essere solo un episodio biografico, diventa per il poeta recanatese un evento di portata esistenziale che catalizza la sua visione del mondo.

Il canto si inserisce nel cosiddetto “ciclo di Aspasia”, insieme ad altri tre componimenti che elaborano poeticamente questa esperienza dolorosa. La peculiarità di “A sé stesso” consiste nel trasformare la delusione personale in una riflessione universale sulla condizione umana, superando la contingenza biografica.

Questo periodo segna anche la crisi dell’amicizia con Antonio Ranieri, accentuando il senso di isolamento del poeta. La pubblicazione avverrà postuma nell’edizione dei Canti del 1835, testimoniando come questa crisi rappresenti un punto di non ritorno nella poetica leopardiana.

Il Pessimismo Cosmico

La frattura filosofica che si consuma in “A sé stesso” segna definitivamente il passaggio dal “pessimismo storico” giovanile al “pessimismo cosmico” maturo. Nelle opere precedenti, Leopardi individuava la causa dell’infelicità umana principalmente nelle condizioni storiche e sociali, mentre la Natura manteneva un ruolo potenzialmente consolatorio.

Nel pessimismo cosmico, invece, l’universo intero viene concepito come meccanismo cieco e ostile all’uomo. La Natura non è più madre benevola ma entità indifferente, se non addirittura crudele. Questo cambio di prospettiva si manifesta in versi lapidari come “La vita, altro mai nulla; e fango è il mondo” o nel riferimento al “brutto poter che, ascoso, a comun danno impera”.

Particolarmente significativa è l’abbandono della teoria delle illusioni come possibile conforto esistenziale. Se nei componimenti giovanili le illusioni rappresentavano ancora un valore vitale, ora anche “il desiderio è spento”. Non resta spazio per alcuna consolazione metafisica: l’unica certezza è “l’infinita vanità del tutto”.

A sé stesso di Leopardi: testo originale con parafrasi affiancata

L’intensità espressiva di “A sé stesso” si manifesta pienamente attraverso un confronto tra il testo originale e la sua parafrasi moderna. Di seguito presentiamo il componimento completo affiancato da una traduzione in italiano contemporaneo che ne chiarisce il significato, mantenendo intatta la forza emotiva dell’originale.

| Testo Originale | Parafrasi Moderna | Note Interpretative |

|---|---|---|

| “Or poserai per sempre,” | “Ora riposerai per sempre,” | Apostrofe al proprio cuore, inizio della resa esistenziale |

| “Stanco mio cor. Perì l’inganno estremo,” | “Mio cuore stanco. È svanita l’ultima illusione,” | L’illusione estrema è probabilmente l’amore per Fanny |

| “Ch’eterno io mi credei. Perì. Ben sento,” | “Che credevo fosse eterna. È svanita. Percepisco chiaramente,” | Ripetizione enfatica di “Perì” sottolinea la definitività della perdita |

| “In noi di cari inganni,” | “Che in noi di dolci illusioni,” | Ossimoro “cari inganni” rivela l’ambivalenza verso le illusioni |

| “Non che la speme, il desiderio è spento.” | “Non solo la speranza, ma anche il desiderio è estinto.” | Progressione dalla perdita della speranza alla perdita del desiderio stesso |

| “Posa per sempre. Assai” | “Riposa per sempre. Abbastanza” | Comando imperativo che segna la resa definitiva |

| “Palpitasti. Non val cosa nessuna” | “Hai palpitato. Non vale alcuna cosa” | Negazione totale del valore dell’esistenza |

| “I moti tuoi, né di sospiri è degna” | “I tuoi battiti, né è degna di sospiri” | Il palpitare del cuore come simbolo della vitalità ora inutile |

| “La terra. Amaro e noia” | “La terra. Amarezza e tedio” | Definizione lapidaria dell’esistenza ridotta a due sensazioni negative |

| “La vita, altro mai nulla; e fango è il mondo.” | “La vita, nient’altro mai; e il mondo è fango.” | Sintesi potente del pessimismo cosmico |

| “T’acqueta omai. Dispera” | “Calmati ormai. Dispera” | Paradossale invito alla quiete attraverso la disperazione |

| “L’ultima volta. Al gener nostro il fato” | “Per l’ultima volta. Al genere umano il destino” | L’ultima disperazione come atto conclusivo della coscienza |

| “Non donò che il morire. Omai disprezza” | “Non donò che la morte. Ormai disprezza” | La morte come unico dono del destino all’umanità |

| “Te, la natura, il brutto” | “Te stesso, la natura, il malvagio” | Triade degli oggetti di disprezzo, dalla sfera personale a quella cosmica |

| “Poter che, ascoso, a comun danno impera,” | “Potere che, nascosto, domina a danno di tutti,” | Personificazione della forza maligna che governa l’universo |

| “E l’infinita vanità del tutto.” | “E l’infinita nullità dell’esistenza.” | Verso conclusivo che rappresenta il vertice del nichilismo leopardiano |

Questa tabella evidenzia come Leopardi costruisca progressivamente il suo discorso filosofico, partendo dall’esperienza personale della disillusione amorosa per giungere a una visione universale dell’esistenza come vanità. Il lessico essenziale, i periodi brevi e martellanti, le ripetizioni enfatiche concorrono a creare un componimento di straordinaria potenza espressiva, dove forma e contenuto si fondono in una perfetta unità poetica.

Analisi Strutturale e Retorica di A sé stesso

Innovazione Metrica

In “A sé stesso”, Leopardi introduce una struttura metrica estremamente innovativa che si distacca dalle forme tradizionali e riflette perfettamente il contenuto esistenziale del componimento:

- Composizione libera: 16 versi tra settenari ed endecasillabi, privi di uno schema rimico regolare e non organizzati in strofe

- Ritmo frammentato: Alternanza di versi brevi e lunghi che crea un effetto di discontinuità, simile al respiro affannoso di un cuore stanco

- Enjambement strategici: Spezzature tra “Perì l’inganno estremo,/Ch’eterno io mi credei” (vv.2-3) che enfatizzano la frattura delle certezze

Questa libertà formale anticipa le sperimentazioni della poesia moderna, dimostrando come Leopardi non sia solo un innovatore a livello contenutistico ma anche stilistico, rompendo con le convenzioni metriche del suo tempo per esprimere più efficacemente il proprio dramma interiore.

Dispositivi Retorici

L’intensità espressiva del componimento è ottenuta attraverso una sapiente orchestrazione di figure retoriche che amplificano l’impatto emotivo:

- Anafora: La ripetizione martellante di “Perì” (vv.2-3) e “Posa” (vv.1,6) scandisce l’inevitabile presa di coscienza dell’illusorietà dell’esistenza

- Apostrofe: L’intero componimento è costruito come dialogo con il proprio cuore, creando uno sdoppiamento tra l’io razionale (che parla) e l’io emotivo (a cui si parla)

- Ossimori: “Cari inganni” (v.4) condensa l’ambivalenza delle illusioni, piacevoli e dolorose insieme

- Climax ascendente: L’elenco finale “Te, la natura, il brutto/Poter” culmina nell'”infinita vanità del tutto”, amplificando progressivamente la portata cosmica della negazione

Particolarmente significativa è l’insistenza sulla negazione, con termini come “spento”, “non val”, “nessuna”, “non donò” che costruiscono un campo semantico della privazione, specchio linguistico del vuoto esistenziale descritto.

A sé stesso di Leopardi: le tematiche fondamentali

La Morte delle Illusioni

Il tema centrale di “A sé stesso” è l’addio definitivo a ogni illusione che aveva sostenuto il poeta nelle fasi precedenti della sua vita. Leopardi descrive questo processo esistenziale con straordinaria lucidità, partendo dalla constatazione che “Perì l’inganno estremo”. Non si tratta solo della fine di una speranza particolare, ma dell’esaurimento della capacità stessa di illudersi.

Il verso “Non che la speme, il desiderio è spento” rappresenta il culmine di questa evoluzione interiore: non solo è svanita la speranza concreta, ma persino la tensione verso qualsiasi forma di consolazione. Questa condizione segna una differenza fondamentale rispetto all'”Ultimo Canto di Saffo”, dove persisteva ancora un desiderio frustrato di felicità. Qui invece il poeta ha superato anche questa fase, giungendo a un distacco totale da ogni aspettativa esistenziale.

L’immagine del cuore che deve “posare per sempre” indica la necessità di abbandonare non solo le illusioni, ma anche il palpito vitale stesso, in una sorta di morte anticipata dell’anima che precede quella fisica. Questo processo di disincanto rappresenta l’approdo finale del percorso filosofico leopardiano, dove il dolore non è più nemmeno combattuto, ma accettato come condizione ontologica.

La Natura Matrigna

Il secondo tema cruciale è la concezione della Natura come entità ostile all’uomo. Se nei componimenti giovanili la Natura appariva ancora come madre benevola, capace di offrire consolazione attraverso la bellezza, in “A sé stesso” essa diventa parte di quel “brutto poter” che governa il mondo “a comun danno”.

Il lessico utilizzato per descrivere l’universo è caratterizzato da una negatività assoluta: “fango è il mondo”, “infinita vanità del tutto”. La terra non è più “degna di sospiri”, perdendo così anche il valore di oggetto di contemplazione estetica che aveva nelle opere precedenti. La visione leopardiana raggiunge qui il suo apice nichilistico, dove la Natura non è semplicemente indifferente, ma attivamente ostile.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui il poeta invita a disprezzare non solo se stesso, ma anche “la natura” e quel potere nascosto che domina l’universo. Questa triade di disprezzo costituisce l’unica risposta possibile all’amara consapevolezza dell'”infinita vanità del tutto”, espressione che sintetizza la visione cosmica definitiva del poeta recanatese.

Confronto con Altre Opere Leopardiane

Per comprendere appieno la singolarità di “A sé stesso” di Leopardi è utile confrontarlo con altre opere emblematiche di Leopardi, evidenziando l’evoluzione del pensiero poetico e filosofico dell’autore.

| Opera | Periodo | Differenze Concettuali |

|---|---|---|

| Canti Giovanili | 1818-1828 | Presenza delle illusioni come rifugio e consolazione |

| A Silvia | 1828 | Rimpianto per le illusioni perdute, ma ancora vitalismo |

| Canto notturno | 1830 | Interrogazione cosmica ancora aperta al mistero |

| La Ginestra | 1836 | Recupero della solidarietà umana contro la Natura ostile |

Nei “Canti Giovanili”, come “L’infinito” o “Alla luna“, Leopardi coltiva ancora la potenza immaginativa come antidoto alla sofferenza esistenziale. Le illusioni appaiono come rifugio consolatorio e la natura offre momenti di pacificazione interiore. In “A sé stesso”, invece, ogni possibilità di consolazione viene recisa alla radice.

“A Silvia” rappresenta una fase intermedia: il poeta rimpiange le “belle speranze” perdute, ma mantiene viva la memoria della giovinezza come momento vitale. In “A sé stesso” anche il ricordo diventa inutile, poiché “non che la speme, il desiderio è spento”.

Particolarmente significativo è il confronto con il “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” dove, pur nella desolazione cosmica, permane l’interrogazione sul senso dell’esistenza. Il pastore chiede ancora “perché” alla luna, mentre in “A sé stesso” ogni domanda appare superflua dinanzi alla certezza del nulla.

“La Ginestra”, composta successivamente, segna invece un parziale superamento del nichilismo assoluto di “A sé stesso”. Se qui il poeta invita a disprezzare “te, la natura, il brutto poter”, nell’ultimo grande canto ritroverà nella “social catena” una forma di dignità umana collettiva contro l’indifferenza della natura.

“A sé stesso” rappresenta dunque il punto più estremo del pessimismo leopardiano, dove l’io poetico rinuncia non solo alle illusioni, ma persino al desiderio di esse, in una lucidità esistenziale che non ammette consolazioni.

A sé stesso di Leopardi: fortuna critica e influenza nella cultura

Interpretazioni a Confronto

La straordinaria densità filosofica di “A sé stesso” ha generato interpretazioni critiche divergenti che testimoniano la ricchezza del testo leopardiano:

Francesco De Sanctis vi riconosce il “grido supremo del dolore umano”, evidenziando come Leopardi abbia trasformato la propria disperazione personale in una meditazione universale. Per il critico irpino, il componimento rappresenta “l’urlo di un’anima che ha perduto ogni appiglio”, ma che conserva una dignità tragica nella sua lucidità.

Walter Binni sottolinea invece l’eroismo intellettuale del testo, riconoscendo nella fredda disperazione di Leopardi un atto di coraggio quasi titanico: “Disprezza/Te, la natura, il brutto/Poter” diventa l’espressione di una ribellione esistenziale che salva il poeta dal nichilismo passivo attraverso l’atto stesso del giudizio.

Sebastiano Timpanaro interpreta il componimento come manifestazione più alta del materialismo leopardiano, dove la natura non è più semplice sfondo decorativo ma protagonista di un meccanismo cosmico inesorabile che schiaccia l’individuo.

Presenza nella Cultura Moderna

L’impatto di “A sé stesso” oltrepassa l’ambito accademico, riverberandosi nella cultura contemporanea attraverso molteplici canali:

Nella musica italiana, echi leopardiani si ritrovano nelle liriche di Franco Battiato (“E il naufragar m’è dolce in questo mare”) e nelle riflessioni esistenziali di Fabrizio De André, che riprendono la tensione tra disillusione e dignità così centrale nel componimento.

In ambito filosofico, evidenti parallelismi connettono la visione leopardiana all’esistenzialismo novecentesco: dall'”infinita vanità del tutto” al concetto di assurdo in Camus, dal rifiuto delle illusioni al nichilismo attivo di Nietzsche, fino alla “lucidità disperata” teorizzata da Emil Cioran, che definì Leopardi “il più grande teorico della disillusione”.

A sé stesso: glossario leopardiano ed esempi

| Termine | Definizione | Esempio in “A sé stesso” |

|---|---|---|

| Pessimismo cosmico | Concezione filosofica in cui l’universo è visto come entità indifferente o ostile all’uomo, governata da meccanismi ciechi che producono sofferenza | “il brutto / Poter che, ascoso, a comun danno impera” |

| Illusioni | Nella prima fase leopardiana erano considerate consolazioni benefiche; successivamente diventano inganni dolorosi che prolungano la sofferenza | “Perì l’inganno estremo, / Ch’eterno io mi credei” |

| Noia | Non semplice tedio ma condizione esistenziale di vuoto e assenza di significato | “Amaro e noia / La vita, altro mai nulla” |

| Vanità | Dal latino vanitas (vuotezza): assoluta mancanza di senso e consistenza dell’esistenza | “E l’infinita vanità del tutto” |