«Come può un fiore diventare il testimone della condizione umana?» In questa domanda risiede l’essenza de La ginestra, capolavoro che rappresenta il testamento poetico e filosofico di Giacomo Leopardi. Composta nel 1836 sulle pendici del Vesuvio e pubblicata postuma nel 1845, quest’opera monumentale condensa in 317 versi la maturità del pensiero leopardiano, elevando un umile arbusto mediterraneo a simbolo universale della resistenza umana di fronte all’indifferenza della natura.

Indice:

- La Ginestra di Leopardi: il contesto storico e biografico

- La Ginestra di Leopardi: struttura e metrica

- Testo Integrale e Parafrasi de La Ginestra

- La Ginestra di Leopardi: Analisi Tematica

- La Ginestra: Analisi Stilistica

- La Ginestra di Leopardi: Interpretazioni Critiche

- La Ginestra: i Concetti Chiave

La Ginestra di Leopardi: il contesto storico e biografico

Napoli e il Vesuvio

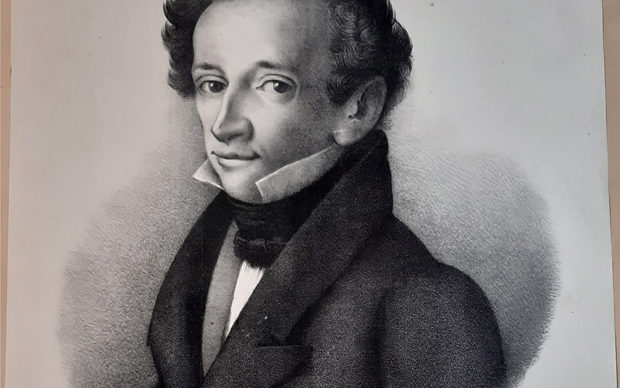

Nell’estate del 1836, Giacomo Leopardi si trasferisce a Torre del Greco, alle pendici del Vesuvio, ospite nella villa dell’amico Antonio Ranieri (oggi conosciuta come “Villa della Ginestra”). Questo ambiente geologicamente peculiare non rappresenta solo lo sfondo dell’ultima fase creativa del poeta, ma diventa un elemento costitutivo della sua visione filosofica.

Il paesaggio vesuviano, con la sua drammatica bellezza, offre a Leopardi l’immagine perfetta per la sua concezione della natura: il vulcano attivo – che continuerà a eruttare periodicamente fino al 1944 – incarna la potenza distruttiva delle forze naturali, indifferenti al destino umano. Le pendici del Vesuvio, con le loro distese di lava solidificata, diventano il “deserto” dove fiorisce la ginestra, simbolo di resistenza fragile ma tenace.

Particolarmente significativo è il richiamo alle eruzioni storiche, soprattutto quella devastante del 79 d.C. che seppellì Pompei ed Ercolano. Le rovine di queste città, riscoperte nel Settecento e all’epoca già meta di studi archeologici, costituiscono per Leopardi una testimonianza tangibile della fragilità delle civiltà umane di fronte alle forze naturali. I resti dell’antica Pompei, conservati sotto strati di cenere vulcanica, rappresentano la memoria storica di una catastrofe che il poeta trasforma in metafora esistenziale.

Genesi dell’Opera

“La ginestra” venne composta nel 1836, durante l’ultimo anno di vita di Leopardi, e rappresenta il suo testamento poetico e filosofico. Il canto non venne pubblicato mentre il poeta era in vita, ma apparve postumo nel 1845, nell’edizione Le Monnier curata da Antonio Ranieri, amico che assistette Leopardi fino alla morte avvenuta a Napoli il 14 giugno 1837.

Il contesto culturale in cui nasce l’opera è segnato da profonde trasformazioni ideologiche. L’Europa di quegli anni vedeva il progressivo affermarsi delle filosofie positiviste e delle ideologie progressiste, che promettevano un miglioramento continuo della condizione umana grazie alla scienza e alla tecnologia. Parallelamente, in ambito italiano, si assisteva a un ritorno dello spiritualismo cattolico, incarnato da figure come Alessandro Manzoni, che proponeva una visione provvidenziale della storia umana.

Leopardi si pone in netta contrapposizione a entrambe queste correnti. La sua polemica con il cattolicesimo restaurato è evidente fin dall’epigrafe del componimento, tratta dal Vangelo di Giovanni: “E gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce”. Questa citazione viene reinterpretata da Leopardi in chiave materialista: le “tenebre” rappresentano le illusioni religiose e metafisiche, mentre la “luce” è la verità materiale della condizione umana.

Altrettanto esplicito è il rifiuto delle ideologie progressiste, ridicolizzate nei versi dedicati alle “magnifiche sorti e progressive” (v. 51). Il poeta contesta quella che considera un’illusione antropocentrica: l’idea che l’uomo sia al centro dell’universo e destinato a un continuo progresso. “La ginestra” si configura quindi come un manifesto anticonformista, una risposta poetica e filosofica alle tendenze dominanti del pensiero ottocentesco.

La Ginestra di Leopardi: struttura e metrica

“La Ginestra” si compone di sette strofe di lunghezza variabile, per un totale di 317 versi che alternano endecasillabi (183) e settenari (134) in una struttura metrica libera, tipica del canto leopardiano maturo. Questa scelta formale riflette la complessità del messaggio filosofico che il poeta intende trasmettere.

| Sezione | Versi | Metro Principale | Contenuto |

|---|---|---|---|

| Strofa I | 1-36 | Endecasillabi | Descrizione del paesaggio vesuviano e presentazione della ginestra |

| Strofa II | 37-72 | Mista | Riflessione sulla vanità delle civiltà umane di fronte alla natura |

| Strofa III | 73-132 | Endecasillabi prevalenti | Polemica contro l’ottimismo progressista dell’epoca |

| Strofa IV | 133-180 | Alternanza equilibrata | Elogio della ginestra come simbolo di dignità e resistenza |

| Strofa V | 181-222 | Settenari prevalenti | Analisi della fragilità della condizione umana |

| Strofa VI | 223-270 | Mista | Appello alla solidarietà tra gli uomini contro la natura ostile |

| Strofa VII | 271-317 | Endecasillabi | Conclusione filosofica e visione cosmica del destino umano |

L’opera si apre con un’epigrafe evangelica in latino tratta dal Vangelo di Giovanni (3,19): “Et homines dilexerunt magis tenebras quam lucem” (“E gli uomini preferirono le tenebre alla luce”), che anticipa il tema dell’autoillusione umana che permea l’intero componimento.

Testo Integrale e Parafrasi de La Ginestra

| Versi Originali | Parafrasi |

|---|---|

| «Qui su l’arida schiena / del formidabil monte / sterminator Vesevo, / la qual null’altro allegra arbor né fiore, / tuoi cespi solitari intorno spargi, / odorata ginestra, / contenta dei deserti. Anco ti vidi / de’ tuoi steli abbellir l’erme contrade / che cingon la cittade / la qual fu donna de’ mortali un tempo, / e del perduto impero / par che col grave e taciturno aspetto / faccian fede e ricordo al passeggero.» | «Qui sulla superficie arida e desolata del terribile monte Vesuvio distruttore, dove nessun altro albero né fiore porta allegria, tu spargi i tuoi cespugli solitari tutt’intorno, o ginestra profumata, che ti accontenti di vivere nei luoghi deserti. Ti vidi anche abbellire con i tuoi steli quei luoghi solitari che circondano la città che un tempo fu signora dei mortali (Pompei), la quale sembra testimoniare e ricordare al viandante, con il suo aspetto solenne e silenzioso, l’impero perduto.» |

| «Or ti riveggo in questo suol, di tristi / Lochi e dal mondo abbandonati amante, / E d’afflitte fortune ognor compagna. / Questi campi cosparsi / Di ceneri infeconde, e ricoperti / Dell’impietrata lava, / Che sotto i passi al peregrin risona;» | «Ora ti rivedo in questo terreno, amante di luoghi tristi e abbandonati dal mondo, e sempre compagna di fortune afflitte. Questi campi cosparsi di ceneri sterili e ricoperti dalla lava pietrificata, che risuona sotto i passi del viaggiatore;» |

| «Dove s’annida e si contorce al sole / La serpe, e dove al noto / Cavernoso covil torna il coniglio; / fur liete ville e colti, / E biondeggiàr di spiche, e risonaro / Di muggito d’armenti;» | «Dove si rifugia e si contorce al sole il serpente, e dove il coniglio ritorna alla sua nota tana cavernosa; furono un tempo ville felici e terreni coltivati, e biondeggiarono di spighe, e risuonarono del muggito delle mandrie;» |

| «Fur giardini e palagi, / Agli ozi de’ potenti / Gradito albergo; e fur città famose / Che coi torrenti suoi l’altero monte / Dall’ignea bocca fulminando oppresse.» | «Furono giardini e palazzi, gradita dimora per gli ozi dei potenti; e furono città famose che l’altero monte, fulminando dalla sua bocca di fuoco, distrusse con i suoi torrenti di lava.» |

| «Or tutto intorno / Una ruina involve, / Dove tu siedi, o fior gentile, e quasi / I danni altrui commiserando, al cielo / Di dolcissimo odor mandi un profumo, / Che il deserto consola.» | «Ora tutto intorno è avvolto dalla rovina, dove tu risiedi, o fiore gentile, e quasi compatendo i danni altrui, mandi al cielo un profumo dolcissimo che consola il deserto.» |

| «A queste piagge / Venga colui che d’esaltar con lode / Il nostro stato ha in uso, e vegga quanto / È il gener nostro in cura / All’amante natura. E la possanza / Qui con giusta misura / Anco estimar potrà dell’uman seme, / Cui la dura nutrice, ov’ei men teme, / Con lieve moto in un momento annulla / In parte, e può con moti / Poco men lievi ancor subitamente / Annichilare in tutto.» | «A queste spiagge venga colui che ha l’abitudine di esaltare con lodi la nostra condizione, e veda quanto la nostra specie è nelle cure della natura amorevole. E potrà qui valutare anche con giusta misura la potenza della stirpe umana, che la dura nutrice, quando egli meno teme, in parte annulla in un momento con lieve movimento, e può con movimenti poco meno lievi annientare del tutto in un istante.» |

| «Dipinte in queste rive / Son dell’umana gente / Le magnifiche sorti e progressive. / Qui mira e qui ti specchia, / Secol superbo e sciocco, / Che il calle insino allora / Dal risorto pensier segnato innanti / Abbandonasti, e volti addietro i passi, / Del ritornar ti vanti, / E procedere il chiami.» | «In queste rive sono rappresentate le magnifiche sorti e progressive del genere umano. Qui guarda e qui rispecchiati, secolo superbo e sciocco, che hai abbandonato il cammino segnato fino ad allora dal pensiero risorto, e volgendo i passi indietro, ti vanti di tornare, e lo chiami progresso.» |

| «Al tuo pargoleggiar gl’ingegni tutti, / Di cui lor sorte rea padre ti fece, / Vanno adulando, ancora / Ch’a ludibrio talora / T’abbian fra sé. Non io / Con tal vergogna scenderò sotterra; / Ma il disprezzo piuttosto che si serra / Di te nel petto mio, / Mostrato avrò quanto si possa aperto:» | «Tutti gli ingegni, di cui la sorte avversa ti ha fatto padre, adulano il tuo bamboleggiare, anche se talvolta ti prendono in giro tra loro. Io non scenderò sottoterra con tale vergogna; ma piuttosto avrò mostrato quanto più apertamente possibile il disprezzo che si racchiude nel mio petto verso di te:» |

| «Bench’io sappia che obblio / Preme chi troppo all’età propria increbbe. / Di questo mal, che teco / Mi fia comune, assai finor mi rido. / Libertà vai sognando, e servo a un tempo / Vuoi di nuovo il pensiero, / Sol per cui risorgemmo / Dalla barbarie in parte, e per cui solo / Si cresce in civiltà, che sola in meglio / Guida i pubblici fati.» | «Benché io sappia che l’oblio opprime chi troppo dispiacque alla propria epoca. Di questo male, che mi sarà comune con te, finora rido molto. Vai sognando libertà, e allo stesso tempo vuoi nuovamente rendere servo il pensiero, grazie al quale soltanto siamo in parte risorti dalla barbarie, e per il quale solamente si cresce in civiltà, che sola guida in meglio i destini pubblici.» |

| «Così ti spiacque il vero / Dell’aspra sorte e del depresso loco / Che natura ci diè. Per questo il tergo / Vigliaccamente rivolgesti al lume / Che il fe’ palese: e, fuggitivo, appelli / Vil chi lui segue, e solo / Magnanimo colui / Che sé schernendo o gli altri, astuto o folle, / Fin sopra gli astri il mortal grado estolle.» | «Così ti dispiacque la verità dell’aspra sorte e della condizione misera che la natura ci diede. Per questo hai vilmente voltato le spalle alla luce che lo ha reso manifesto: e, fuggitivo, chiami vile chi segue quella luce, e ritieni magnanimo solo colui che, ingannando sé stesso o gli altri, astuto o folle, innalza la condizione mortale fin sopra le stelle.» |

| «L’uom di te s’appaga? / Men curioso di sua sorte, intende / L’orma tua fallace esplorar l’abisso / Che gli giace innanzi, / Incognito, immenso; / Né rifugge dall’abisso, e non lo scema.» | «L’uomo si accontenta di te? Meno curioso del suo destino, intende seguire la tua orma fallace per esplorare l’abisso che gli sta davanti, sconosciuto, immenso; né rifugge dall’abisso, e non lo diminuisce.» |

La Ginestra di Leopardi: Analisi Tematica

1. La Natura Matrigna

Dalla prima strofa de La ginestra, Leopardi presenta una visione della natura che contrasta nettamente con la concezione romantica dominante dell’epoca. Mentre per poeti come Wordsworth o Novalis la natura era fonte di ispirazione e conforto spirituale, per il recanatese essa assume i connotati di un’entità indifferente, se non ostile, ai destini umani.

Il paesaggio vesuviano diventa la scena ideale per rappresentare questa potenza distruttiva: «lo sterminator Vesevo» (v. 45) non è solo un vulcano, ma l’incarnazione della forza implacabile che può cancellare in pochi istanti secoli di civiltà. Leopardi ricorda come le città di «Pompei ed Ercolano» giacciono sepolte sotto la cenere vulcanica, monito perenne della fragilità umana di fronte agli eventi naturali.

Particolarmente significativa è la concezione leopardiana della natura come entità non malvagia ma semplicemente indifferente al destino umano. A differenza del pensiero romantico che tendeva a personificare la natura attribuendole intenti benevoli, Leopardi la descrive come forza cieca e meccanica: «Non ha natura al seme dell’uom più stima o cura che alla formica» (vv. 231-232). Questa visione anticipava di oltre un secolo il pensiero esistenzialista, proponendo una realtà cosmica priva di teleologia o proposito morale.

La simbologia vulcanica si articola poi attraverso una dialettica di distruzione e rigenerazione. Le “ceneri infeconde” (v. 6) rappresentano la sterilità apparente sotto cui, paradossalmente, la ginestra trova la forza di fiorire. Questa opposizione binaria tra vita e morte, tra bellezza effimera e forza distruttrice, costituisce la tensione fondamentale del componimento.

L’immagine del Vesuvio diventa così polisemica: è al contempo “orrido monte” e “gran monte” (v. 42), manifestazione di sublime terrore e maestosa indifferenza. La sua lava incandescente che “rosseggia” di notte è metafora di una bellezza terribile che affascina e terrorizza, in perfetta sintonia con la concezione leopardiana del sublime naturale.

2. Filosofia Anti-progressista

Un secondo nucleo tematico fondamentale del componimento è la critica radicale che Leopardi muove contro l’ottimismo progressista e la fiducia incondizionata nella scienza e nella tecnica che caratterizzavano il pensiero positivista dell’Ottocento.

L’ironia amara e tagliente del poeta si concentra sull’espressione “magnifiche sorti e progressive” (v. 51), che diviene emblema della presunzione antropocentrica. Questa locuzione, che Leopardi riprende dal poemetto I sepolcri di Ugo Foscolo, viene trasformata in bersaglio polemico per colpire quella che il poeta considera un’illusione consolatoria: l’idea che il progresso tecnico-scientifico possa garantire un miglioramento morale e materiale indefinito dell’umanità.

Leopardi smantella questa visione ottimistica attraverso una serie di argomentazioni filosofiche rigorose. Innanzitutto, evidenzia l’incoerenza di chi, pur riconoscendo che la natura è matrigna e indifferente all’uomo, continua a proclamare un futuro radioso per l’umanità: «Già non credo che questo/ del civil consorzio,/ ancor che decantato» (vv. 78-80). Il poeta rileva questa contraddizione nell’ottimismo progressista, incapace di conciliare la consapevolezza dell’ostilità naturale con la previsione di un destino felice per il genere umano.

Particolarmente efficace è la derisione delle “superbe fole” (v. 56), vale a dire le fantasie orgogliose con cui l’uomo ottocentesco si autoillude sulla propria centralità nell’universo. Leopardi attacca specificamente il pensiero spiritualista cattolico e il deismo illuminista, colpevoli di perpetuare l’illusione antropocentrica e di negare la verità evidente della marginalità umana nel cosmo.

Un bersaglio specifico dell’ironia leopardiana sono le “sudate carte” (v. 162), ossia la produzione accademica e letteraria che si esaurisce in questioni astratte e distanti dalla realtà concreta della condizione umana. Il poeta stigmatizza quella cultura che, anziché aiutare l’uomo a comprendere la propria fragilità, alimenta l’illusione di dominio e controllo sulla natura.

La modernità criticata da Leopardi è quella che si autocompiace degli avanzamenti tecnologici senza interrogarsi sul loro effettivo contributo alla felicità umana: «a queste piagge/ venga il suono, l’onor, di dolci canti, non cresce» (vv. 150-153). Il progresso materiale, suggerisce il poeta, non corrisponde automaticamente a un progresso morale o esistenziale, anzi spesso finisce per alimentare nuove forme di alienazione.

Secondo Leopardi, la vera civiltà non consiste nell’illusoria pretesa di dominare la natura, ma nel riconoscimento dei propri limiti e nella costruzione di legami di solidarietà basati sulla comune condizione di fragilità. Contro l’ottimismo ingenuo, propone un pessimismo attivo e consapevole che non si traduce in resa, ma in una resistenza dignitosa simile a quella della ginestra.

3. Etica della Solidarietà

Il terzo nucleo tematico fondamentale de La Ginestra di Leopardi è l’esortazione alla solidarietà umana come risposta etica all’indifferenza della natura. Questa dimensione conferisce a La ginestra una straordinaria attualità e ne fa qualcosa di più di un semplice lamento sulla condizione umana: un progetto etico fondato sulla consapevolezza.

La ginestra stessa diventa modello di resilienza e simbolo di una resistenza dignitosa: «contenta dei deserti» (v. 7), essa non sfida apertamente le forze naturali, ma trova il modo di sopravvivere anche nelle condizioni più ostili. Il fiore, nella sua apparente fragilità, rappresenta una forma di adattamento consapevole che Leopardi propone come paradigma esistenziale.

L’esortazione centrale del componimento è racchiusa nell’espressione «a social catena» (v. 149), con cui il poeta invita gli uomini a formare un’alleanza difensiva contro le avversità naturali. Il termine «catena» non ha qui connotazioni negative, ma suggerisce un legame necessario e protettivo che unisce gli esseri umani di fronte alla comune vulnerabilità.

Leopardi costruisce una potente metafora bellica quando descrive l’umanità come «quasi orrido campo/ di battaglia» (vv. 259-260), suggerendo che la vera lotta non è quella degli uomini contro altri uomini, ma quella collettiva dell’umanità contro un destino avverso. Questa immagine evoca l’idea di una trincea esistenziale in cui gli esseri umani dovrebbero riconoscersi come compagni d’armi anziché come nemici.

La solidarietà leopardiana non deriva da un astratto imperativo morale, ma da un lucido calcolo esistenziale: solo unendosi gli uomini possono difendersi dalle forze naturali che li minacciano. È significativo che Leopardi definisca «umano compagno» (v. 149) il suo interlocutore ideale, suggerendo una fratellanza basata non su illusioni religiose o politiche, ma sulla comune condizione umana.

Questa etica della solidarietà si contrappone sia all’individualismo competitivo della nascente società borghese, sia al conformismo religioso che prometteva compensazioni ultraterrene. Leopardi propone invece una «confederazione umana» (v. 150) fondata sulla consapevolezza realistica dei limiti umani e sulla necessità di cooperare per mitigare le sofferenze comuni.

Particolarmente significativo è il fatto che questa solidarietà non nasce dall’ottimismo, ma dal pessimismo cosmico: è proprio la consapevolezza della fragilità umana che dovrebbe spingere a superare i conflitti artificiali e a riconoscere nell’altro non un rivale, ma un compagno di sventura. La ginestra diventa così emblema di una comunità possibile, che non nega la durezza del reale ma trova in essa le ragioni di un’alleanza necessaria.

La Ginestra: Analisi Stilistica

Figure Retoriche Principali

Leopardi dispiega nel componimento La Ginestra un ricco apparato retorico che intensifica il potere evocativo del testo e ne amplifica il messaggio filosofico:

- Antitesi: Figura portante dell’intero componimento, contrappone elementi opposti per evidenziare la complessità del reale. Gli esempi più significativi includono:

- «Questi campi cosparsi/Di ceneri infeconde, e ricoperti/Dell’impietrata lava» (vv.4-6): la contrapposizione tra vita (campi) e morte (ceneri)

- «Fiori/Sulla deserta campagna» (vv.4-5): il contrasto tra la vitalità dei fiori e la desolazione del paesaggio

- «Nobil natura è quella/Che a sollevar s’ardisce» (vv.111-112): opposizione tra nobiltà e ardimento

- Apostrofe: Il poeta si rivolge direttamente a oggetti o concetti astratti, conferendo loro dignità di interlocutori:

- «E tu, lenta ginestra» (v.7): dialogo diretto con il fiore

- «O natura crudel» (v.202): personificazione della natura come entità dialogante

- «Umano compagno» (v.149): rivolto ai lettori del suo tempo e futuri

- Enjambement: Utilizzato massicciamente per creare tensione ritmica e sottolineare concetti chiave:

- «E piegherai/Sotto il fascio mortal» (vv.305-306): spezza l’unità sintattica amplificando il senso di peso

- «Di dolcissimo odor mandi un profumo/Che il deserto consola» (vv.35-36): la frattura metrica esalta il contrasto tra desolazione e consolazione

- «Su l’arida schiena/Del formidabil monte» (vv.1-2): enfatizza la durezza del paesaggio

- Similitudine: Strumento privilegiato per avvicinare concetti astratti all’esperienza concreta:

- «Qual moto allora, o qual pensiero in noi/Si desta, al par del lampo» (vv.230-231): paragona la fugacità del pensiero alla rapidità del lampo

- «Come d’arena un cumulo/Anche voi, opre egregie» (vv.294-295): le opere umane paragonate a mucchi di sabbia

- «Come di caduco/Ben natura ogni cosa/Dispone» (vv.284-286): la caducità del reale rappresentata attraverso un’immagine visiva

- Perifrasi: Utilizzata per arricchire semanticamente oggetti o concetti:

- «Sterminator Vesevo» (v.45): il Vesuvio definito attraverso la sua potenza distruttiva

- «Dell’umana gente/Le magnifiche sorti e progressive» (vv.51-52): ironica definizione dell’idea di progresso

- «Regie dimore» (v.258): le città e i palazzi nobiliari

- Ossimoro: Accostamento di termini contraddittori per esprimere la paradossalità dell’esistenza:

- «Ceneri infeconde» (v.6): l’infecondità associata alla potenziale fertilità delle ceneri

- «Dispregiar di nostra gente amica» (v.315): amicizia unita al disprezzo

- «Fiore gentil» (v.33) contrapposto alla ferocia del contesto descritto

La maestria retorica di Leopardi si rivela nel modo in cui queste figure non costituiscono meri ornamenti stilistici, ma veri e propri strumenti epistemologici attraverso cui il poeta indaga e rappresenta la condizione umana, rendendo “La ginestra” non solo un monumento poetico, ma un vero trattato filosofico in versi.

La Ginestra di Leopardi: Interpretazioni Critiche

La fortuna critica de “La ginestra” di Leopardi segue un percorso peculiare nella storia letteraria italiana, riflettendo i cambiamenti culturali e filosofici delle diverse epoche.

Nell’Ottocento, l’opera rappresentò un elemento scomodo per la cultura dominante. I positivisti, contro cui Leopardi aveva esplicitamente polemizzato, trovarono difficile confrontarsi con la radicale critica al progresso tecnologico. Francesco De Sanctis, pur riconoscendo la grandezza dell’opera, la interpretò principalmente come manifestazione del “pessimismo eroico” leopardiano, enfatizzandone la dimensione esistenziale ma sottovalutando quella sociale.

Il primo Novecento vide una progressiva riscoperta del canto. Benedetto Croce, inizialmente critico verso le posizioni filosofiche di Leopardi, finì per riconoscere in “La ginestra” un capolavoro di poesia civile. Giovanni Gentile vi trovò invece conferma della tensione idealistica leopardiana, leggendo il testo come superamento del materialismo attraverso l’etica della solidarietà umana.

Con l’avvento delle tragedie belliche, l’opera acquisì ulteriore rilevanza. Walter Binni, nel suo “La nuova poetica leopardiana” (1947), identificò nella “Ginestra” il culmine della maturità espressiva del poeta, sottolineando come l’apparente nichilismo si trasformi in un programma etico-politico di fraternità. Antonio Gramsci valorizzò la dimensione anti-ideologica del componimento, vedendovi una critica alle narrazioni dominanti.

La contemporaneità ha riscoperto “La ginestra” attraverso nuove lenti interpretative. Negli anni ’70, Cesare Luporini evidenziò la dimensione materialistica del pensiero leopardiano, mentre negli anni ’80 e ’90 emerse una lettura ecologista del testo. La ginestra che sopravvive tra le lave è stata interpretata come simbolo di resistenza ecologica, trasformando Leopardi in un precursore del pensiero ambientalista.

Nell’attuale dibattito critico spiccano tre principali filoni interpretativi: quello filosofico, che colloca l’opera nel contesto del nichilismo europeo; quello politico, che ne esalta la dimensione anti-conformista; e quello antropologico-esistenziale, che vede nella ginestra un modello di resilienza applicabile alle crisi contemporanee.

Particolarmente significativa è la rilettura operata da Remo Bodei, che ha analizzato la visione leopardiana del Vesuvio come emblema di un sublime che non eleva l’umano ma ne evidenzia la fragilità. Antonio Prete ha evidenziato come la ginestra rappresenti una forma di resistenza non eroica ma tenace, capace di accettare la propria finitudine senza rinunciare alla bellezza.

La Ginestra: i Concetti Chiave

Per facilitare la comprensione di un’opera così complessa, proponiamo di seguito una tabella che sintetizza i concetti fondamentali de “La ginestra” attraverso le loro manifestazioni nel testo:

| Concetto | Elementi Chiave | Versi di Riferimento |

|---|---|---|

| Natura matrigna | Vesuvio (“sterminator Vesevo”), lave ardenti, ceneri infeconde, campo di battaglia | vv. 45-48, 202-207 |

| Fragilità umana | Villaggi sepolti, arroganza umana, sudate carte | vv. 37-57, 73-86 |

| Illusione progressista | “Magnifiche sorti e progressive”, superbe fole, secol superbo | vv. 51-58, 98-109 |

| Solidarietà | “Social catena”, “tutti fra sé confederati”, guerra comune | vv. 111-157, 295-305 |

| Dignità stoica | Il fiore che non combatte, “non piegato”, “non supplichevole” | vv. 304-317 |

| Simbolismo della ginestra | Contenta dei deserti, adorna luoghi desolati, umile, resistente | vv. 6-16, 111-125 |

| Anti-antropocentrismo | L’uomo come “poca parte del tutto”, canna pensante, fragilità cosmica | vv. 78-90, 267-279 |

Questa tabella rappresenta lo schema concettuale di Leopardi che, attraverso la metafora della ginestra, costruisce un’etica esistenziale basata su tre pilastri fondamentali:

- Consapevolezza del vero: riconoscimento della condizione precaria dell’uomo

- Rifiuto dell’illusione: abbandono delle false speranze religiose e progressiste

- Solidarietà umana: alleanza contro l’indifferenza della natura

Il fiore del deserto diventa così non solo emblema di resistenza individuale, ma anche modello di comportamento sociale per un’umanità matura che accetta i propri limiti senza rinunciare alla dignità.