L’Infinito di Giacomo Leopardi rappresenta uno dei capisaldi della letteratura mondiale, un componimento che, nella sua brevità, racchiude una delle più profonde riflessioni sull’esperienza umana. Il paradosso che rende L’Infinito così affascinante risiede nella sua struttura: appena quindici endecasillabi sciolti che riescono a condensare un’esperienza esistenziale e filosofica di portata universale. Come può un componimento così breve racchiudere riflessioni tanto profonde sul rapporto tra l’uomo e l’infinito, tra il limite e l’illimitato?

Indice:

- L’Infinito: introduzione all’opera di Leopardi

- L’infinito: il testo

- L’infinito: la parafrasi

- Le tematiche dell’Infinito di Leopardi

- L’Infinito di Leopardi: il livello metrico

- Analisi Filosofica

- Interpretazioni critiche de L’Infinito di Leopardi

- La fortuna culturale de L’Infinito

- Testimonianze multimediali de L’Infinito

- Confronto tra L’infinito e altri Idilli di Leopardi

- Percorso didattico per L’Infinito di Leopardi

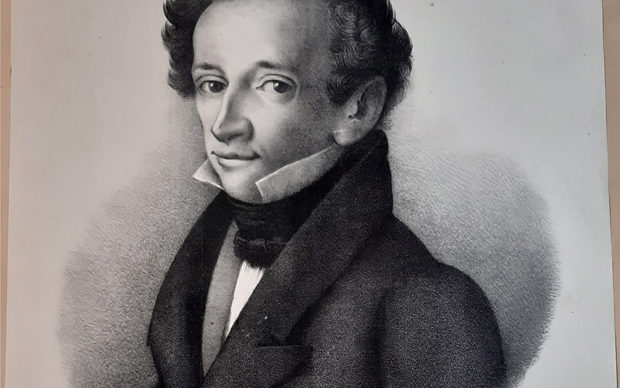

L’Infinito: introduzione all’opera di Leopardi

Ecco una scheda riassuntiva e dettagliata della principali informazioni che ti servono per inquadrare la poesia:

| Elemento | Descrizione |

|---|---|

| Autore | Giacomo Leopardi |

| Data composizione | 1819 |

| Pubblicazione | 1826 nella raccolta “Versi” presso l’editore Nobili di Bologna |

| Metro | 15 endecasillabi sciolti |

| Genere | Idillio |

| Ambientazione | Colle dell’Infinito (Monte Tabor) a Recanati |

| Temi principali | Infinito spaziale e temporale, rapporto finito-infinito, immaginazione creativa, sublime romantico |

| Figure retoriche predominanti | Ossimori, metafore, enjambement, anafore, sinestesie |

| Citazione cardine | “E il naufragar m’è dolce in questo mare” |

| Collocazione nell’opera | Primo degli idilli leopardiani nei “Canti” |

L’infinito: il testo

L’Infinito di Leopardi ci è pervenuto in diverse versioni manoscritte, con la redazione definitiva pubblicata nel 1826. Ecco il testo completo con numerazione dei versi:

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,

E questa siepe, che da tanta parte

Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati

Spazi di là da quella, e sovrumani 5

Silenzi, e profondissima quiete

Io nel pensier mi fingo; ove per poco

Il cor non si spaura. E come il vento

Odo stormir tra queste piante, io quello

Infinito silenzio a questa voce 10

Vo comparando: e mi sovvien l’eterno,

E le morte stagioni, e la presente

E viva, e il suon di lei. Così tra questa

Immensità s’annega il pensier mio:

E il naufragar m’è dolce in questo mare. 15

Negli autografi leopardiani si notano alcune varianti significative: il verso 7 inizialmente riportava “Io mi fingo nel pensier”, poi modificato nell’ordine attuale per enfatizzare il processo immaginativo. Anche l’aggettivo “ermo” (solitario, dal latino eremus) fu preferito a un precedente “vago”, evidenziando la volontà di sottolineare l’isolamento contemplativo.

L’infinito: la parafrasi

Mi è sempre stato caro questo colle solitario

e questa siepe, che impedisce allo sguardo

di vedere gran parte dell’orizzonte più lontano.

Ma, seduto e guardando,

immagino nella mia mente

spazi infiniti al di là di essa,

un silenzio sovrumano e una pace profondissima,

tanto che quasi mi sento smarrito nel cuore.

E quando sento il vento frusciare tra le piante,

paragono quel suono a quell’infinito silenzio

e allora mi viene in mente l’eternità,

le stagioni passate, la stagione presente e viva,

e il suono che essa produce.

Così il mio pensiero si perde in questa immensità,

e naufragare in questo mare di pensieri mi è dolce.

Le tematiche dell’Infinito di Leopardi

A livello tematico la lirica si divide in quattro sezioni:

• Versi 1-3: nella prima viene descritta la situazione iniziale: il poeta si trova in un luogo determinato e famigliare (il colle) chiuso da una frontiera, questa siepe che limita alla sua vista.

• Versi 4-8: nella 2a sezione la mente del poeta supera il limite contingente e immagina l’infinito le cui caratteristiche sono l’assenza di limiti, il silenzio, la quiete, la pace (“profondissima quiete”) di fronte a tanta vastità il cuore del poeta trova un moto di sgomento, di turbamento.

• Versi 8-13: nella 3a sezione il poeta viene ricondotto alla realtà dalla voce del vento (“il vento odo stormir…”) e incominciare ad istituire mentalmente un paragone tra il finito e l’infinito spostandosi dalla dimensione spaziale a quella temporale.

• Versi 13-15: nell’ultima sezione il poeta approda nuovamente all’infinito che torna ad essere connotato con indicazioni spaziali (“questo mare”). Il poeta si immerge in questa sensazione dell’infinito provando in questo totale annullamento del suo essere una sensazione di sconfinata dolcezza.

Come si vede a livello tematico la poesia è caratterizzata da una continua tensione fra finito e infinito che si può cogliere anche a livello lessicale. Infatti, mentre nei primi due versi in cui viene descritto il luogo chiuso e limitato che rappresenta il finito, il poeta adopera esclusivamente parole monosillabiche e bisillabiche.

Nel momento in cui si passa dalla posizione del finito all’infinito si nota la predominanza di parole polisillabiche intenzionalmente dilatate dall’enjabements. L’alternanza di parole bisillabiche e polisillabiche si può rilevare anche nelle sezioni del testo secondo che il poeta parli del finito o dell’infinito.

Sul piano sintattico, l’attenzione va rivolta all’uso di «questo» e «quello» e alla struttura dei periodi. Leopardi attraverso l’uso alternato di «questo» e di «quello» guida il lettore nel suo cammino oscillante fra finito e infinito.

Questo con la funzione di aggettivo o di pronome viene adoperato per esprimere vicinanza ora al finito ora all’infinito. Quello in funzione di aggettivo o di nome viene adoperato per esprimere la lontananza ora al finito ora all’infinito.

La siepe è indicata col pronome «quella» per dire che il poeta è ormai lontano dal finito (verso cinque).

Nei versi 4, 5, 6 abbiamo un’inversione del periodo. Infatti Leopardi mette prima i complementi oggetto e in fondo il soggetto e il verbo.

Il soggetto che chiudeva l’enunciato precedente si trova all’inizio del periodo. L’Io fisico riacquista la padronanza di sé e si prepara alla totale immersione nell’infinito.

Nel penultimo verso torna l’inversione sintattica mentre nell’ultimo il pronome personale è collocato al centro delle due parole chiave, «naufragar» e «dolce», quasi ad esprimere anche sintatticamente l’idea dell’immersione dell’Io nell’infinito.

I due concetti di finito e infinito sono espressi non solo attraverso il significato delle parole ma anche mediante l’intreccio delle strutture lessicali, sintattiche, metriche e fonetiche.

L’Infinito di Leopardi: il livello metrico

Quindici versi in endecasillabi sciolti (ha adottato un numero di versi vicino a quella del sonetto che è la forma più adatta all’espressione della soggettività).

Leopardi però rifiuta la suddivisione in terzine e in quartine utilizza l’endecasillabo sciolto usando una struttura continua che riproduce il fluire ininterrotto dell’immaginazione e che ripresenta come uno dei procedimenti attraverso i quali il poeta suscita in chi legge la sensazione dell’infinito e determinano delle sfumature fra struttura metrica e struttura sintattica e in particolare assolvono alla funzione di mettere alla fine e agli inizi del verso congiunzioni avversative che sul piano semantico evocano l’idea dell’infinito.

L’abilità poetica di Leopardi consiste nell’aver saputo cogliere con rara intensità di sentimenti in un istante, un rincorrersi di pensieri che vengono fermati nelle parole e che quindi non devono essere spiegati ma piuttosto ascoltati.

Analisi Filosofica

L’Infinito di Leopardi: spaziale e temporale

La tensione tra finito e infinito permea l’intera struttura dell’idillio leopardiano. La siepe, elemento fisicamente limitante, diventa paradossalmente il trampolino per l’esperienza dell’illimitato. Questo meccanismo riflette una profonda intuizione filosofica: solo attraverso la consapevolezza del limite è possibile concepire l’assenza di confini. Leopardi costruisce un percorso cognitivo a spirale, dove l’ostacolo visivo (“che da tanta parte / Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude”) innesca l’immaginazione che supera ogni barriera materiale.

L’infinito si manifesta in due dimensioni fondamentali: quella spaziale (“interminati / Spazi”, “sovrumani / Silenzi”) e quella temporale (“l’eterno”, “le morte stagioni”). La dialettica tra colle/siepe e orizzonte/immensità rivela la struttura binaria del pensiero leopardiano, sempre proteso verso la trascendenza dell’esperienza sensibile.

La Teoria del piacere

L’Infinito rappresenta la perfetta incarnazione poetica della “teoria del piacere” che Leopardi sviluppa nello Zibaldone. Secondo questa concezione, l’uomo aspira naturalmente a un piacere infinito che la realtà finita non può offrire. Tuttavia, proprio l’indefinito e il vago consentono all’immaginazione di creare un’esperienza di piacere trascendente.

Nello Zibaldone Leopardi annota: “È piacevole per sé stesso, cioè non per altro, se non per un’idea vaga ed indefinita che desta, un luogo romito e selvatico, un filare d’alberi di cui non si veda la fine”. Questo principio trova piena realizzazione nell’idillio, dove l’indeterminatezza visiva genera un’espansione potenzialmente infinita del pensiero. Il “naufragar dolce” rappresenta il culmine di questo processo: l’abbandono estatico dei limiti razionali per fondersi con l’immensità cosmica.

La siepe, impedendo la visione completa, attiva quel “piacere dell’indefinito” che secondo Leopardi è superiore a qualsiasi piacere derivante da un’esperienza finita. L’immaginazione, stimolata dall’ostacolo fisico, travalica i confini della percezione sensoriale per abbracciare l’infinito in un movimento di progressiva dilatazione cognitiva ed emotiva.

Interpretazioni critiche de L’Infinito di Leopardi

L’importanza de “L’Infinito” è testimoniata dalla ricchezza di interpretazioni che ha generato negli ultimi due secoli. La poesia, con la sua straordinaria densità semantica, ha stimolato approcci ermeneutici tra loro complementari.

La lettura di Benedetto Croce ha posto l’accento sull’unità di sentimento e immaginazione nel componimento leopardiano. Per il filosofo napoletano, “L’Infinito” rappresenta il perfetto equilibrio tra forma e contenuto, dove l’esperienza emotiva si fonde armoniosamente con l’elaborazione intellettuale. Croce vedeva nel “dolce naufragar” la capacità dell’arte di trascendere le opposizioni logiche, realizzando quella che definiva “sintesi estetica”.

L’interpretazione esistenzialista, sviluppata nel Novecento, ha trovato in Heidegger un importante esponente. Il filosofo tedesco, pur non dedicando scritti specifici a Leopardi, ha ispirato letture che vedono ne “L’Infinito” un’anticipazione della riflessione sull’essere-nel-mondo. La siepe diventa metafora della finitezza umana che, paradossalmente, è condizione necessaria per aprirsi all’infinito. Il “naufragio” finale non è semplice evasione romantica, ma consapevole accettazione della propria contingenza di fronte all’immensità dell’essere.

Particolarmente stimolante risulta l’approccio psicanalitico, che ha interpretato il componimento come espressione di pulsioni profonde. Secondo questa lettura, il “naufragar dolce” rappresenterebbe una forma di regressione prenatale, un ritorno simbolico al grembo materno (il “mare” dell’infinito). La siepe, elemento limitante ma protettivo, sarebbe simbolo del confine tra coscienza e inconscio, la cui temporanea sospensione genera l’esperienza estatica descritta nei versi finali.

Queste diverse interpretazioni non si escludono reciprocamente, ma illuminano aspetti complementari dell’opera, confermando la straordinaria polisemia del testo leopardiano e la sua capacità di parlare a sensibilità diverse attraverso i secoli.

La fortuna culturale de L’Infinito

Il componimento leopardiano ha esercitato un’influenza straordinaria su intere generazioni di intellettuali, diventando un punto di riferimento imprescindibile nella cultura italiana e internazionale.

In ambito letterario, l’eco de L’Infinito risuona chiaramente nella poesia novecentesca. Eugenio Montale riprende la dialettica tra limite e illimitato, in particolare negli Ossi di seppia, dove il “muro d’orto” evoca la siepe leopardiana come confine che stimola l’immaginazione. Giuseppe Ungaretti sviluppa invece una poetica dell’attimo e dell’illuminazione che dialoga con l’esperienza di rivelazione descritta nell’idillio. Anche Mario Luzi e Andrea Zanzotto hanno riconosciuto esplicitamente il loro debito verso questa fondamentale lezione poetica, integrando la tensione verso l’infinito nelle loro ricerche espressive.

Nel campo musicale, L’Infinito ha ispirato numerose interpretazioni. Tra le più celebri, la versione di Fabrizio De André del 1997, che ha saputo trasmettere la profondità filosofica del testo attraverso una melodia evocativa. Anche Ludovico Einaudi ha composto brani ispirati all’idillio leopardiano, trasformando in note la tensione tra finito e infinito.

Il cinema ha ugualmente attinto alla potenza immaginifica del testo. Registi come Nanni Moretti (Caro Diario, con la celebre scena girata a Recanati) e Marco Tullio Giordana hanno inserito riferimenti espliciti all’opera leopardiana, evidenziando come questa continui a rappresentare un paradigma filosofico ed esistenziale capace di parlare agli spettatori contemporanei.

Testimonianze multimediali de L’Infinito

L’Infinito di Leopardi ha ispirato numerose interpretazioni multimediali che ne testimoniano la vitalità culturale attraverso i secoli. L’interpretazione di Vittorio Gassman resta emblematica: la sua voce profonda conferisce ai versi una dimensione quasi tridimensionale, evidenziando le pause strategiche che Leopardi ha disseminato nel componimento. Altrettanto notevole la lettura di Carmelo Bene, che trasforma il testo in una performance sperimentale basata sulle dissonanze ritmiche.

La tradizione illustrativa dell’idillio leopardiano mostra un’evoluzione significativa: dalle rappresentazioni romantiche ottocentesche del Colle dell’Infinito, caratterizzate da panorami nebbiolosi e vedute solitarie, si passa alle interpretazioni novecentesche di artisti come Scipione, che trasforma la siepe in barriera espressionista, fino alle recenti visualizzazioni digitali che esplorano il concetto di naufragio esistenziale attraverso tecniche di realtà aumentata. Particolarmente suggestiva l’installazione multimediale permanente nella casa natale di Leopardi a Recanati, dove suoni, luci e proiezioni ricreano l’esperienza sensoriale descritta nei versi.

Confronto tra L’infinito e altri Idilli di Leopardi

L’Infinito occupa una posizione unica all’interno del corpus leopardiano, ma la sua comprensione approfondita richiede un confronto sistematico con gli altri componimenti della produzione idillica del poeta recanatese.

Gli idilli leopardiani rappresentano momenti di intensa concentrazione lirica, in cui l’esperienza soggettiva si fonde con la riflessione filosofica. Sebbene accomunati da caratteristiche strutturali e tematiche, ciascun idillio possiede peculiarità che ne definiscono l’unicità.

| Idillio | Anno | Temi principali | Struttura | Peculiarità |

|---|---|---|---|---|

| L’Infinito | 1819 | Immaginazione, sublime | Circolare | Nessun riferimento temporale concreto |

| La sera del dì di festa | 1820 | Memoria, tempo, disillusione | Bipartita | Contrasto passato-presente |

| Alla luna | 1819 | Rimembranza, consolazione | Dialogica | Apostrofe all’astro |

| Il sogno | 1821 | Morte, dialogo, desiderio | Narrativa | Visione onirica |

| La vita solitaria | 1821 | Isolamento, natura, pace | Sequenziale | Alternanza descrizione-riflessione |

Rispetto agli altri idilli, L’Infinito si distingue per la straordinaria concentrazione tematica e per l’assenza di riferimenti a circostanze concrete. Mentre ne La sera del dì di festa il paesaggio è storicamente determinato, ne L’Infinito lo scenario diventa universale, quasi astratto nella sua essenzialità.

Significativa è anche la diversa concezione del tempo: se ne L’Infinito il tempo si dilata fino a comprendere l’eternità, ne Alla luna la dimensione temporale è circoscritta al confronto tra due momenti specifici dell’esperienza biografica.

L’elemento unificante resta comunque la centralità dell’esperienza soggettiva, filtrata attraverso la sensibilità del poeta che trasforma l’osservazione della natura in occasione di meditazione esistenziale.

Percorso didattico per L’Infinito di Leopardi

Per approfondire lo studio de L’Infinito in classe, proponiamo una serie di attività didattiche strutturate che permettano agli studenti di analizzare il componimento da prospettive diverse.

Esercizio 1: Analisi comparata dell’infinito spaziale e temporale

Realizzate una tabella a due colonne evidenziando i riferimenti all’infinito spaziale (“interminati spazi”, “sovrumani silenzi”) e all’infinito temporale (“morte stagioni”, “presente e viva”, “eterno”). Riflettete su come Leopardi intrecci queste due dimensioni e quale prevalga nell’esperienza finale del “naufragar”.

Esercizio 2: Parafrasi creativa in linguaggio contemporaneo

Trasponete L’Infinito in linguaggio contemporaneo, mantenendone la struttura concettuale ma utilizzando espressioni attuali. Confrontate poi la vostra versione con l’originale, riflettendo su cosa si perde e cosa si guadagna nella trasposizione.

Esercizio 3: Mappatura colorata delle figure retoriche

Utilizzando una copia del testo, evidenziate con colori diversi le varie figure retoriche: rosso per gli enjambement, verde per le metafore, blu per le anafore, giallo per gli ossimori. Questo esercizio visivo aiuta a comprendere come la struttura retorica sostenga il percorso filosofico del componimento.

Simulazione Terza Prova

- In che modo la siepe, elemento limitante, diventa paradossalmente strumento per accedere all’infinito?

- Analizza la funzione del verbo “fingere” nel verso “io nel pensier mi fingo”.

- Quali elementi suggeriscono che l’esperienza descritta non è puramente visiva ma coinvolge più sensi?

- Confronta l’idea di “naufragio” nell’ultimo verso con la concezione romantica del sublime.

- Spiega perché L’Infinito può essere considerato il manifesto della poetica leopardiana.

Infine, oltre a L’Infinto, su Leopardi vedi anche:

- Saggio breve su Leopardi

- I Grandi idilli

- Lo Zibaldone

- Dialogo della Natura e di un Islandese

- A Silvia

- Il sabato del villaggio

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

- Giacomo Leopardi: opere