Può la poesia trasformare il dolore esistenziale in bellezza eterna? Nei Canti di Giacomo Leopardi, questa domanda trova la sua più alta risposta. L’opera raccoglie la produzione poetica di uno dei più grandi autori della letteratura italiana, rappresentando un monumento letterario in cui dolore, riflessione filosofica e perfezione formale si fondono in un’esperienza estetica senza pari.

Indice:

- I Canti di Giacomo Leopardi: introduzione all’opera

- I Canti di Leopardi, un’opera capitale

- Le redazioni dei Canti di Giacomo Leopardi

- Il titolo “Canti” scelto da Leopardi

- Gruppi di testi dei Canti di Leopardi

- I Canti: il laboratorio intellettuale leopardiano

- La fortuna dei Canti di Giacomo Leopardi attraverso i secoli

- I Canti di Giacomo Leopardi in pillole

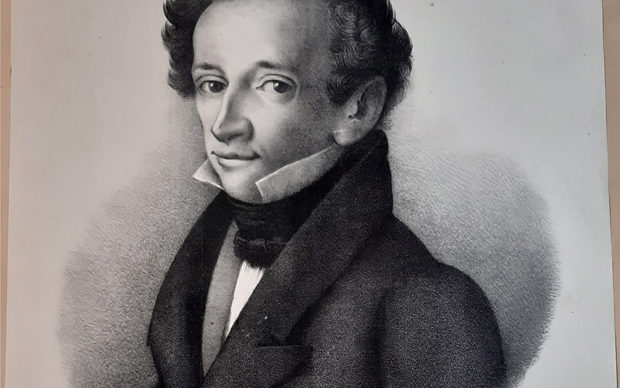

I Canti di Giacomo Leopardi: introduzione all’opera

| Elemento | Dettaglio |

|---|---|

| Titolo originale | Canti di Giacomo Leopardi |

| Anno prima edizione | 1835 (Napoli) |

| Edizione definitiva | 1845 postuma (41 componimenti) |

| Periodo composizione | 1818-1837 |

| Corrente letteraria | Transizione Neoclassicismo-Romanticismo |

| Temi principali | Pessimismo cosmico, rapporto uomo-natura, memoria, infinito |

| Struttura metrica | Varia: canzoni petrarchesche, endecasillabi sciolti, forme libere |

| Sezioni principali | Canzoni civili, Idilli, Canti pisano-recanatesi, Ciclo di Aspasia, Canti napoletani |

| Componimenti celebri | L’infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La ginestra |

| Citazione emblematica | “Sempre caro mi fu quest’ermo colle” (L’infinito) |

I Canti di Leopardi, un’opera capitale

I Canti di Giacomo Leopardi rappresentano uno dei monumenti più alti della letteratura italiana e mondiale, un’opera che segna il passaggio dal classicismo alla modernità poetica. Composta da 41 componimenti nella sua versione definitiva, questa raccolta non è un semplice insieme di poesie, ma un organismo complesso che riflette l’intera evoluzione spirituale e intellettuale del poeta recanatese.

Ciò che rende i Canti un’opera capitale è anzitutto la loro struttura innovativa. Leopardi non organizza i componimenti secondo un rigido ordine cronologico, ma costruisce un’architettura tematica che segue il percorso interiore del suo pensiero. Questo approccio permette al lettore di attraversare le diverse fasi della riflessione leopardiana: dall’entusiasmo giovanile delle canzoni civili al pessimismo cosmico de “La ginestra”, passando attraverso la dolcezza memoriale dei grandi idilli.

Dal punto di vista filologico, i Canti presentano la peculiarità di essere un’opera in continua trasformazione. Le successive edizioni (1818, 1824, 1826, 1831, 1835 e infine quella postuma del 1845) non sono semplici ristampe con aggiunte, ma vere e proprie rielaborazioni che testimoniano l’instancabile lavoro di perfezionamento formale e concettuale dell’autore. Ogni edizione rappresenta così una tappa del viaggio intellettuale di Leopardi, un diario spirituale che documenta il suo confronto con i grandi temi dell’esistenza: il tempo, la natura, la memoria, l’infinito.

L’eccezionalità dei Canti risiede anche nella loro capacità di fondere perfettamente pensiero filosofico e creazione poetica. Mentre la tradizione letteraria precedente tendeva a separare poesia lirica e riflessione speculativa, Leopardi riesce a trasformare concetti filosofici complessi in emozione pura, rendendo accessibile attraverso la bellezza del verso ciò che altrimenti resterebbe confinato all’astrazione intellettuale.

Le redazioni dei Canti di Giacomo Leopardi

Fasi editoriali

La raccolta poetica dei Canti si è sviluppata attraverso un lungo processo creativo che abbraccia quasi l’intera vita artistica di Giacomo Leopardi, testimoniando l’evoluzione del suo pensiero e della sua espressione poetica.

- 1818-1824: Le prime pubblicazioni comprendono le canzoni civili come All’Italia e Sopra il monumento di Dante, caratterizzate da impegno patriottico e forme metriche tradizionali. Nel 1824 Leopardi pubblica il volume Canzoni, contenente dieci componimenti che rivelano ancora forti influenze classiciste.

- 1826: Viene pubblicata a Bologna la raccolta Versi, che amplia il corpus poetico leopardiano includendo alcuni idilli come L’infinito e Alla luna, segnando un’evoluzione verso forme più intime e personali.

- 1831: L’edizione fiorentina segna un passaggio fondamentale con 23 componimenti organizzati secondo un percorso ideale più che cronologico. Qui compare per la prima volta il titolo definitivo Canti, che sostituisce le precedenti denominazioni e rivela la maturazione della concezione poetica leopardiana.

- 1835: L’edizione napoletana rappresenta l’ultima pubblicata vivente l’autore e comprende 39 componimenti. La raccolta si arricchisce con i Grandi Idilli o canti pisano-recanatesi (tra cui A Silvia e Le ricordanze) e i componimenti del Ciclo di Aspasia.

- 1845: L’edizione postuma definitiva, curata da Antonio Ranieri, include 41 componimenti, aggiungendo gli ultimi capolavori come La ginestra e Il tramonto della luna, che rappresentano il testamento spirituale del poeta.

Analisi tecnica

L’evoluzione dei Canti riflette anche profondi cambiamenti stilistici e tecnici che testimoniano la costante sperimentazione leopardiana:

- Metrica evolutiva: Si osserva un percorso dalle rigorose canzoni petrarchesche dei primi componimenti, con strofe simmetriche di endecasillabi e settenari, verso gli endecasillabi sciolti degli idilli, fino a giungere alle forme più libere e sperimentali dei canti napoletani. Questa progressione rispecchia l’affrancamento graduale dai modelli tradizionali.

- Lessico filosofico: Con il maturare del pensiero leopardiano, il linguaggio poetico si arricchisce di termini filosofici che esprimono concetti sempre più complessi. Parole come “infinito”, “nulla”, “eterno” acquistano valenze semantiche profonde, creando un ponte tra riflessione teoretica e creazione poetica.

- Varianti d’autore: Il confronto tra le diverse edizioni rivela numerose revisioni che testimoniano la ricerca di perfezione formale. Ad esempio, ne L’infinito, il verso “E il naufragar m’è dolce in questo mare” sostituì una precedente versione meno evocativa, mostrando come Leopardi lavorasse incessantemente sulla densità espressiva dei suoi versi.

Il titolo “Canti” scelto da Leopardi

Il titolo scelto da Leopardi per la sua raccolta poetica rappresenta un ritorno consapevole all’essenza primordiale della poesia come “canto”, ricollegandosi alla tradizione classica che considerava il poeta innanzitutto un cantore. Questa scelta lessicale apparentemente semplice nasconde in realtà una profonda riflessione sulla natura stessa della creazione poetica.

Leopardi attinge deliberatamente alle fonti più antiche e nobili della tradizione letteraria: i poemi omerici, frequentemente chiamati “canti” nella traduzione italiana, il “Canzoniere” petrarchesco e le “Odi” di Parini risuonano come modelli ideali nella mente del poeta recanatese. Tuttavia, pur dialogando con queste autorità, Leopardi compie un passo rivoluzionario: il termine “canti” indica un superamento della poesia occasionale o tematicamente circoscritta.

Questa innovazione concettuale si manifesta nella progressiva evoluzione del titolo: dai primi componimenti pubblicati singolarmente, alle “Canzoni” del 1824, fino alla scelta definitiva del termine “Canti” nell’edizione fiorentina del 1831. Si tratta di una metamorfosi significativa che testimonia il passaggio da una poesia ancora legata a moduli tradizionali a una forma espressiva capace di accogliere la meditazione esistenziale nella sua totalità.

Con questo titolo, Leopardi suggerisce inoltre che la poesia è innanzitutto voce, suono, melodia – prima ancora che riflessione intellettuale. La musicalità intrinseca del verso leopardiano, con le sue cadenze raffinate e la studiata architettura fonica, conferma questa concezione profonda della poesia come canto che parla direttamente all’anima, trascendendo la mera comunicazione razionale e trasfigurando il dolore in bellezza.

Gruppi di testi dei Canti di Leopardi

Classificazione tematica

I Canti di Leopardi rappresentano un percorso esistenziale e filosofico che si sviluppa attraverso cinque gruppi principali, ciascuno riflettendo una fase distinta dell’evoluzione spirituale del poeta.

I piccoli idilli (1818-1822) inaugurano la maturità artistica leopardiana. Componimenti come “L’infinito” e “Alla luna” si caratterizzano per un lirismo contemplativo che esplora la poetica dell’indefinito. In versi di straordinaria musicalità, Leopardi trasforma l’esperienza soggettiva in riflessione universale, utilizzando prevalentemente endecasillabi sciolti che conferiscono naturalezza al dettato poetico.

Le canzoni civili (1818-1822), contemporanee ai piccoli idilli ma stilisticamente diverse, esprimono l’impegno patriottico del giovane Leopardi. “All’Italia” e “Sopra il monumento di Dante” manifestano l’indignazione per la decadenza contemporanea attraverso una struttura metrica rigorosa ispirata alla tradizione petrarchesca, con un linguaggio elevato e retorico che verrà poi abbandonato.

I grandi idilli o canti pisano-recanatesi (1828-1830) rappresentano il vertice della poesia leopardiana. Opere come “A Silvia”, “Le ricordanze” e il “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” esplorano la penombra memoriale, trasformando i ricordi personali in meditazione sul destino umano. Il linguaggio si fa più essenziale mentre il pessimismo si approfondisce, assumendo connotati cosmici.

Il ciclo di Aspasia (1833-1835) nasce dall’esperienza amorosa infelice per Fanny Targioni Tozzetti. “Aspasia”, “Il pensiero dominante” e “A se stesso” analizzano la disillusione amorosa con lucidità dolorosa. L’amore si rivela illusione generata dall’immaginazione, destinata a infrangersi contro la realtà. La versificazione diventa più aspra, specchio di un animo che ha rinunciato a ogni consolazione.

I testi finali (1835-1837) rappresentano il testamento spirituale di Leopardi. “La ginestra” assurge a simbolo della dignità umana di fronte all’indifferenza della natura. Il pessimismo cosmico raggiunge la sua formulazione definitiva, ma si apre alla solidarietà tra gli uomini uniti dalla comune fragilità. Lo stile acquisisce una potenza espressiva che fonde riflessione filosofica e slancio poetico.

| Gruppo | Periodo | Opere rappresentative | Caratteristiche |

|---|---|---|---|

| Piccoli idilli | 1818-1822 | L’infinito, Alla luna | Lirismo contemplativo |

| Canzoni civili | 1818-1822 | Sopra il monumento di Dante | Impegno patriottico |

| Grandi idilli | 1828-1830 | A Silvia, Canto notturno | Penombra memoriale |

| Ciclo di Aspasia | 1833-1835 | Il pensiero dominante | Disillusione amorosa |

| Testi finali | 1835-1837 | La ginestra | Pessimismo cosmico |

I Canti: il laboratorio intellettuale leopardiano

La filosofia in versi

Nei Canti Leopardi realizza una sintesi straordinaria tra pensiero filosofico e creazione poetica. Il sistema di idee elaborato nello Zibaldone trova nei componimenti poetici la sua espressione più compiuta, trasformandosi in emozione viva. Questo dialogo costante tra prosa scientifica e lirica rappresenta l’unicità del metodo leopardiano: il rigore analitico si traduce in bellezza formale, senza mai scadere in arida didascalia.

L’evoluzione del pensiero leopardiano si riflette chiaramente nella struttura dei Canti. Il pessimismo storico delle prime composizioni, che individua nell’allontanamento dalla natura e nel progresso le cause dell’infelicità umana, lascia gradualmente spazio al pessimismo cosmico della maturità. In questa visione più radicale, la sofferenza diventa legge universale, intrinseca alla condizione umana, causata dalla natura stessa che opera come meccanismo cieco e indifferente.

Centrale in questa concezione è la teoria del piacere, elaborata da Leopardi tra il 1820 e il 1821. L’essere umano aspira per sua natura a una felicità infinita, ma si scontra inevitabilmente con la finitezza della realtà. Questo divario insanabile tra desiderio illimitato e possibilità concrete genera l’insoddisfazione perenne che caratterizza l’esistenza.

Esempi testuali

L’infinito rappresenta forse l’espressione più perfetta di questa dialettica tra finito e infinito. Il componimento si costruisce attorno a un paradosso filosofico trasformato in esperienza sensoriale: è proprio la limitazione fisica (la “siepe”) a permettere l’apertura verso l’illimitato attraverso l’immaginazione. In soli quindici endecasillabi, Leopardi sviluppa una profonda meditazione epistemologica sul rapporto tra percezione e conoscenza, tra realtà e immaginazione.

Nel celebre verso finale “e il naufragar m’è dolce in questo mare”, il poeta condensa un’intera teoria estetica: solo abbandonandosi all’indefinito, accettando il superamento dei confini razionali, l’uomo può provare un piacere autentico, seppur momentaneo.

All’estremo opposto del percorso leopardiano troviamo La ginestra, manifesto del pensiero maturo del poeta. Il fiore che cresce sulle pendici sterili del Vesuvio diventa simbolo di una nuova forma di conoscenza basata sulla solidarietà. Contro le “magnifiche sorti e progressive” del pensiero ottimistico contemporaneo, Leopardi propone una “social catena” fondata sulla consapevolezza della comune fragilità umana di fronte alla natura ostile. La conoscenza diventa così atto etico, fondamento di una nuova dignità basata non sull’illusione, ma sulla verità condivisa.

La fortuna dei Canti di Giacomo Leopardi attraverso i secoli

Ricezione critica

La fortuna critica dei Canti conobbe fasi alterne, passando dalla incomprensione dei contemporanei fino alla piena valorizzazione novecentesca. Durante la vita di Leopardi, la sua opera venne apprezzata principalmente per l’aspetto formale, mentre il suo pessimismo suscitava diffidenza e critiche. Niccolò Tommaseo, intellettuale cattolico dell’epoca, condannò duramente la visione leopardiana definendola sterile e distruttiva, incapace di offrire risposte costruttive ai problemi dell’uomo.

Fu Francesco De Sanctis il primo grande critico a cogliere la straordinaria profondità del pensiero leopardiano, dedicandogli saggi fondamentali in cui evidenziava come il poeta recanatese avesse saputo trasformare il dolore esistenziale in poesia di rara bellezza. De Sanctis intuì che nei Canti il pessimismo non era mera disperazione, ma via di conoscenza autentica.

Nel Novecento, Benedetto Croce propose una lettura che separava nettamente il Leopardi poeta dal Leopardi filosofo, considerando solo il primo degno di ammirazione, mentre riteneva il suo pensiero filosofico privo di sistematicità e coerenza. Questa interpretazione influenzò profondamente la critica successiva, creando una dicotomia artificiale nell’opera leopardiana.

La svolta decisiva avvenne con Walter Binni che, negli anni ’40, riscoprì l’unità profonda tra poesia e filosofia nei Canti, introducendo il concetto di “pessimismo eroico” per definire la fase finale della produzione leopardiana. Secondo Binni, ne “La ginestra” Leopardi raggiunge una dimensione etico-politica che supera il pessimismo negativo in favore di una fraternità basata sulla comune condizione umana.

Influenza culturale

L’influenza dei Canti sulla letteratura italiana è stata immensa e pervasiva. Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio, pur con sensibilità diverse, ereditarono la poetica dell’indefinito leopardiano: il primo riprendendo la capacità di cogliere il mistero nelle piccole cose, il secondo assimilando la musicalità e la raffinatezza formale.

È con Eugenio Montale che il dialogo con Leopardi si fa più intenso e profondo. Gli “Ossi di seppia” riprendono esplicitamente il tema leopardiano della natura indifferente, se non ostile, all’uomo. La “muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia” degli “Ossi” richiama direttamente la siepe dell'”Infinito”, invertendone però il significato: non più apertura all’infinito ma chiusura e limite invalicabile.

La modernità dei Canti si è rivelata sorprendente anche in ambito filosofico ed ecologico. Pensatori contemporanei hanno individuato in Leopardi un precursore del nichilismo e dell’esistenzialismo. Particolarmente significativa è la recente lettura ecocritica de “La ginestra”, interpretata come manifesto di consapevolezza ambientale: il fiore che cresce sul Vesuvio diventa simbolo di resistenza e adattamento in un ambiente ostile, prefigurando tematiche oggi centrali nel dibattito sull’Antropocene.

I Canti di Giacomo Leopardi in pillole

| Concetto | Definizione | Esempi testuali |

|---|---|---|

| Pessimismo storico | Visione negativa concentrata sulla decadenza della civiltà moderna rispetto al mondo antico. L’infelicità umana deriva dall’allontanamento dalla natura e dalle illusioni primitive. | “All’Italia”, “Sopra il monumento di Dante”, “Ad Angelo Mai” |

| Pessimismo cosmico | Concezione universale del dolore come legge intrinseca dell’esistenza. La natura è vista come meccanismo indifferente che crea per distruggere. | “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, “La ginestra”, “A se stesso” |

| Teoria del piacere | Principio filosofico secondo cui l’uomo tende naturalmente a un piacere infinito ma può sperimentare solo piaceri finiti, generando insoddisfazione perpetua. | “Il pensiero dominante”, “A se stesso”, “Aspasia” |

| Poetica dell’indefinito | Concezione estetica che valorizza le sensazioni vaghe e indeterminate come fonte di piacere immaginativo superiore alle percezioni definite. | “L’infinito”, “Alla luna”, “La sera del dì di festa” |

| Natura matrigna | Evoluzione della concezione leopardiana della natura, da madre benigna a forza cieca, indifferente e ostile all’umanità. | “A Silvia”, “La ginestra”, “Dialogo della Natura e di un Islandese” |

| Solidarietà umana | Risposta etica finale di Leopardi al pessimismo: gli uomini dovrebbero unirsi in una “social catena” contro l’ostilità della natura. | “La ginestra”, gli ultimi versi de “Il risorgimento” |

| Memoria e giovinezza | Tema ricorrente della rievocazione nostalgica del passato e delle speranze giovanili infrante dalla realtà. | “A Silvia”, “Le ricordanze”, “Il sabato del villaggio” |

| Noia esistenziale | Stato di vuoto interiore che rivela la vanità dell’esistenza e che Leopardi considera “il più sublime dei sentimenti umani”. | “Canto notturno”, “Il pensiero dominante”, “A se stesso” |